みなさまこんにちは、何時もありがとうございます。

街路樹のイチョウも銀杏をたわわに実らせ、葉も黄色く色づき始め秋の深まりを予感させています。

さて今日は、そんな季節にふさわしくなってきた冬のメニューを紹介したいと思います。

例えに、”好都合である”とか”おあつらえ向き”を表す「鴨が葱背負ってやって来た」って言葉がございます。

鴨が葱と共に有ると、直ぐに”鴨鍋”が出来て便利だなと云う、食べ物を引用した諺(ことわざ)です。

そんな例えになるくらい、鴨の調理には葱が欠かせないのです。

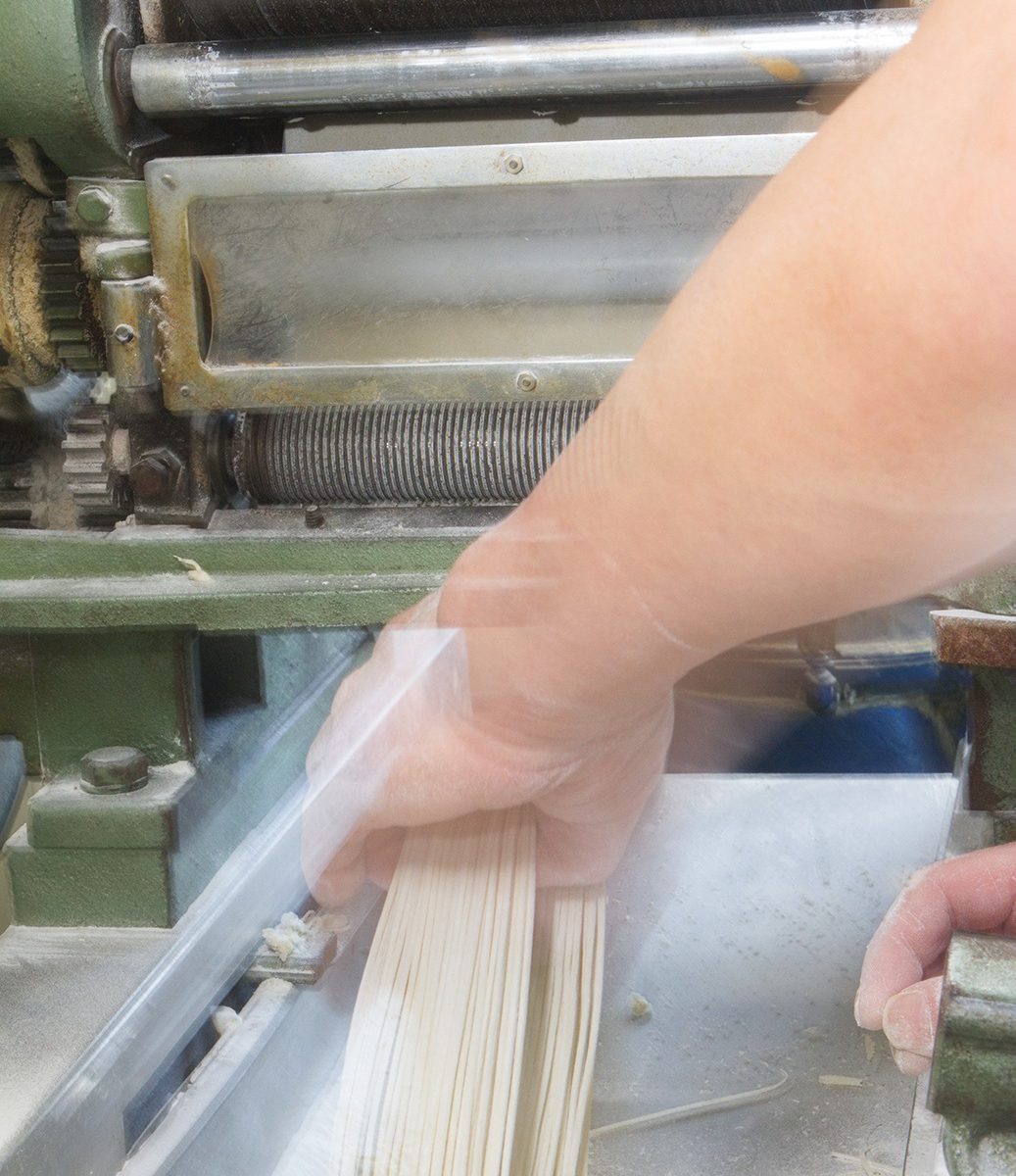

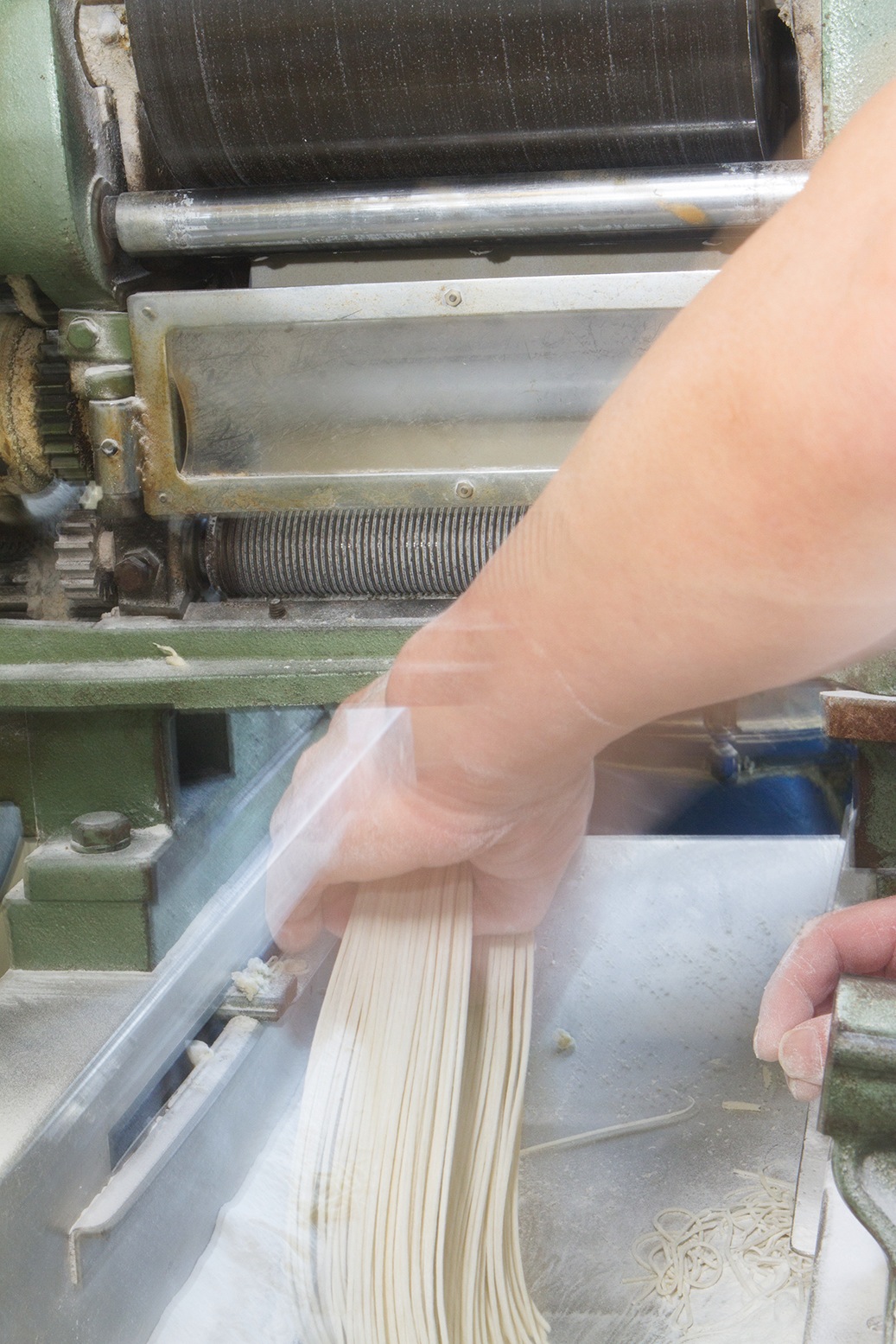

「鴨なんば蕎麦」は、文献では頃は江戸中期、東京日本橋の或蕎麦屋が発祥とありますが、何とも暖かそうな種物を考案されたものです。

先回にも述べましたが、関西では「鴨なんば」の”なんば”とは葱のことを差しますので、まさに”鴨葱蕎麦”と言っているのと同じです。

一口に鴨と言っていますが、今では”合鴨”を使う店が殆どでしょう。合鴨とは”真鴨”と”家鴨(アヒル)”の交雑種、いわゆるハイブリッドです。”本鴨”に比べると身の柔らかさや、安定供給がメリットですが、なんと言いましても通年提供出来ると云うのが一番の理由じゃないでしょうか。

一方、葱も通年の野菜になりましたが、本来は糖度や粘度で寒さから身を守るために自身で柔らかくなった冬の野菜です。

「鴨なんば」、脂がのり始めた鴨と柔らかく甘さの増した葱、この二つの相乗効果が美味さを造る蕎麦屋の冬の代表格の種物です。

鴨や葱を焼いたり、鴨だけを炊いて葱は炙ったりとか、各店それぞれに違ったやり方がございます。

鴨や葱を焼いたり、鴨だけを炊いて葱は炙ったりとか、各店それぞれに違ったやり方がございます。

当店、「鴨なんば」は“鴨は炙って”、“九条葱はさっと炊いて”お出しします。

「鴨せいろ」は両方炙って供します。

「鴨せいろ」、関西でも馴染みになりましたが、僕が東京修業中の25年程前はまだ京都ではちらほら有るか無いか程度だったと思います。

「鴨せいろ」、関西でも馴染みになりましたが、僕が東京修業中の25年程前はまだ京都ではちらほら有るか無いか程度だったと思います。

冷たい「せいろ」を鴨と葱の入った熱いつけ汁でいただくつけ麺です。

冷たい蕎麦を熱い出汁で食べるなんて一見矛盾している様に思いますが、店側の苦肉の策なのです。

冷たい蕎麦を熱い出汁で食べるなんて一見矛盾している様に思いますが、店側の苦肉の策なのです。

これも前述させてもらった様に、丁度この時期に蕎麦も”新そば“に変わって来ます。

やはりどうしても冷たい”せいろ”で食べていただきたい店側と肌寒くなってきたので、冷たいのはちょっと…。と、云うお客様側の間をとった形になっているのです。

今では市民権を得て、有るのが当たり前!冬季の注文も多ございますが当初は怪訝な顔をされたものでした。

国産一本のお店や、輸入鴨(フランス産シャラン、マグネカナール、バルバリー)を使う店、はたまた、店主自ら撃って捌いた、野趣溢れる山間の店。

調理法も様々です。

当店は、京都宇治飼育産です。新鮮な肉を提供出来る自負もございます。

どうでしょう?今季は色々な「鴨なんば」「鴨せいろ」を比べる蕎麦屋巡りの算段ございませんか?

新しい発見がある”カモ”ですよ(-_-;)

急に涼しくなって来ました~(^ー^;A