皆さまこんにちは、何時もありがとうございます。

今年も残りわずかとなりました。

まだキリストの誕生祭一色の世の中ですが、先日お客様のお子さんが「♪もう幾つ寝ると、お正月~…♪」なんて口ずさんでおられました。

当方、蕎麦屋にとりましてはお正月の一歩前に暮れの最終日、「年越しそば」が控えております。間違いなく一年の中で一番「そば」の数が多く出る一日です。

その仕込みの段取りも含めて「もう幾つ寝ると、大晦日~」と口ずさむ気忙しい

師走なのです。

さて、何故、一年の締めくくりに「年越しそば」を食すのでしょう?

折角、携わっていますので簡単にお話ししたいと思います。

月の終わりは「晦日」、これが一年の終わりとなりますと「大晦日」となります。

ちょっと前までは「月の終いは晦日蕎麦」と言って、毎月の最終日に食していたらしいのですが、いつの間にか年の最終日の「大晦日」だけになったようです。

その「大晦日」にすする蕎麦を「年越しそば」(旧暦の暦での大晦日でも同じ)と呼びます。

でも何故、一年の締めくくりに蕎麦を食べて新年を迎えるのでしょう?

諸説有ります。つまり、こうだ!とは言えないようですが、少し紐解いていきましょう。

「年越しそば」にも色んな名前がついており、「晦日蕎麦」、「大晦日蕎麦」、「つごもり蕎麦」、「世直し蕎麦」、「縁切り蕎麦」…等

場所によって呼び名が違うようです。

- 蕎麦は細く長いことから長寿や子孫繁栄を思わせる

- 金細工師の金粉集めに蕎麦を練った団子を用いた事から、金が集まるとの縁起物

- 蕎麦は切れやすい事から、その年の苦労や借金を切り来年まで持ち越さないことを願う

- 鎌倉時代、博多の承天寺で年の瀬を越せない人の為に蕎麦餅を振る舞ったところ、それを食べた人達が、次の年から運気が向いてきたとされる説

と、色々有るようですが、つまり「年越しそば」とは、その年の自分の境遇を都合の良い解釈に当てはめて、来年も良い年となるよう、験を担ぐ風習なのです。

ですので「引っ越しそば」等をお隣さんに振る舞うのも「そば(蕎麦)に越してきたので末永くお付き合いを」といった縁起を担いでいるのです。

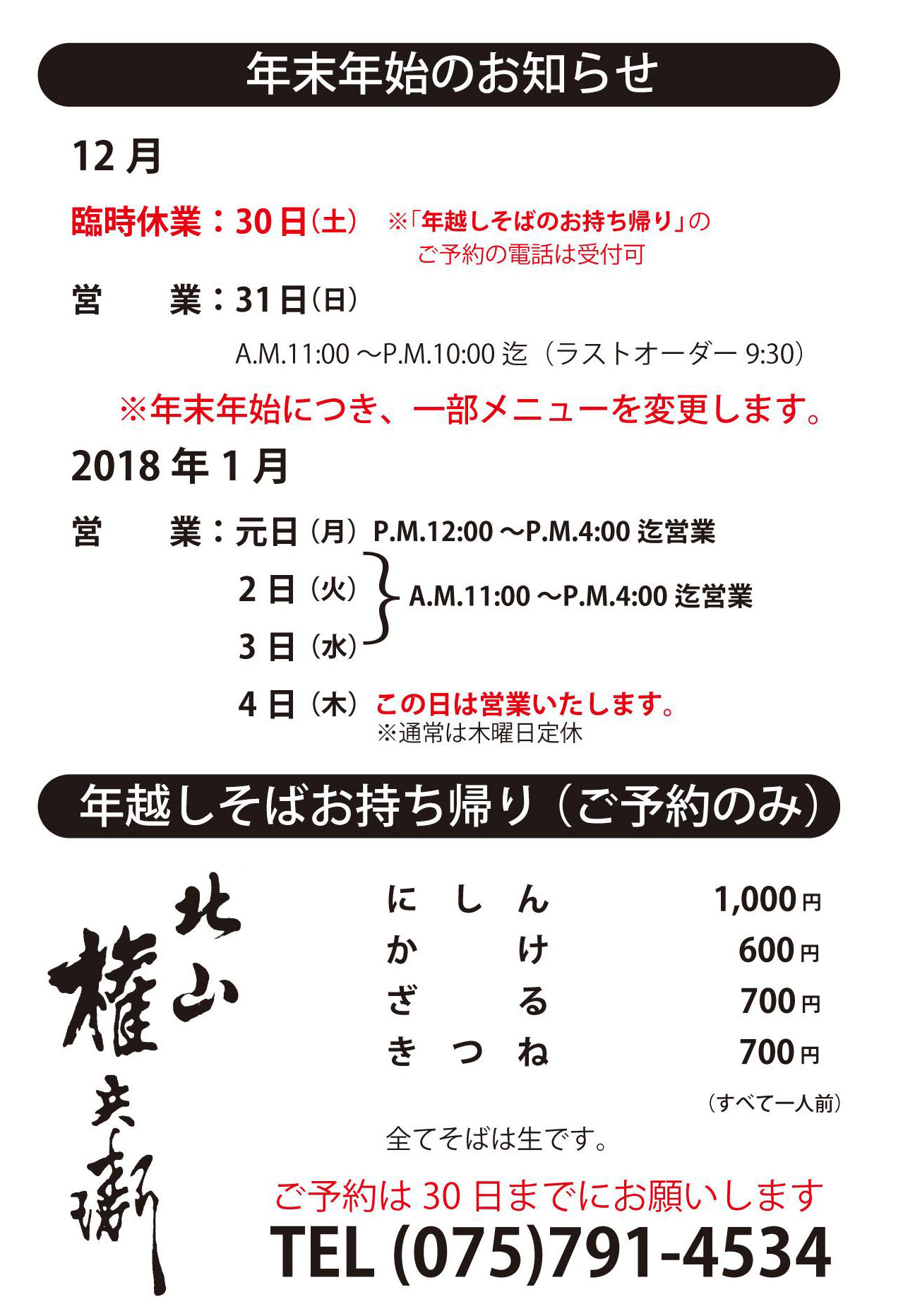

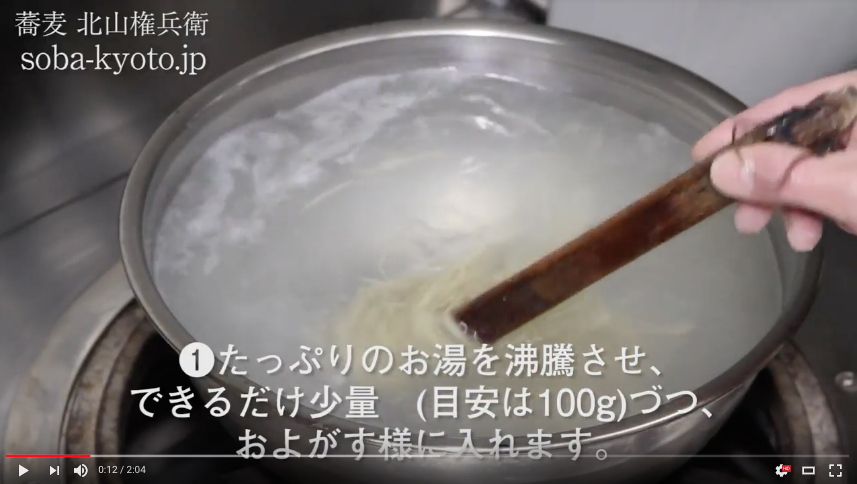

当店も例外なく、大晦日、店売りもご家庭で召し上がっていただくお土産(要予約)も沢山用意します。

是非とも縁起を担ぎにいらしてください。

恋人同士のカップルも、一年の最後の行事がクリスマスじゃなく「年越しそば」で締めくくって下さい。

「年恋しいそば」…(^^;

沢山のご来店お待ちしておりますm(__)m